102 感光基板用紫外線ランプ

感光基板用紫外線ランプの作成記

◎目的とかそれっぽいこと

感光基板は便利だけど蛍光灯で使うには時間がかかり過ぎる。小さな基板ならまだしも、100×150とかのサイズでは失敗を避けるために片面で40分とか費やしていた。両面基板に至っては軽く90分かかる。かなりばかばかしい状況なので、これを何とかしたいということで考えてみた。

サンハヤトが専用ライトとして提供する「ちびライト」は白熱電球型のブラックライトを使っていて、だったら電気スタンドの電球を取り外してブラックライトを付ければ良いじゃん! と思ったのだが、よく考えれば我が家には電気スタンドが無い。そのために電気スタンドを買うのも何か間違っている(感じがする)。

そこで、使う時だけ取り出せ、不要な時は収納できるサイズのランプを考えた。

◎紫外線LEDは使えるのか?

今の世の中、なんでもLEDの時代だが、紫外線もLEDの時代らしい。みなさん御用達の秋月電子にもあった。私が検討した紫外線LEDはこんな仕様。

紫(紫外線)5mmLED OSSV5131A

◆外形5mm

◆発光色(肉眼で見える色):紫色

◆順方向電圧(VF):3.4V(標準)(@20mA)

◆順方向電流:20mA

◆出力(放射強度):22mW/sr

◆ピーク波長:405nm(標準)(@20mA)

◆逆耐圧:5.0V

◆半減角:30°(狭角)

◆PD:120mW

【2013年4月現在】

このLEDの出力が22mW/srとあるが、正直これがどの程度の強さかは不明。なお、秋月で10ヶ180円の紫外線LEDは出力が5mW/srであった。さらに、その上には2個100円で45mW/srとか、1個400円の1Wタイプで放射強度(Po)250mWとかもある。いろいろ選べるが、価格の高さや消費電流の大きさからこれらは選択肢とせず、「OSSV5131A」という型番のLEDを最有力候補にする。

一方、感光基板の露光波長はといえば300~450nm(ghi線波長)。候補のLEDも405nmとあるのでとりあえず対応していると考える。ただし半減角が30°と狭いのでLEDを多数並べる必要がある。

◎ランプの規模を考える

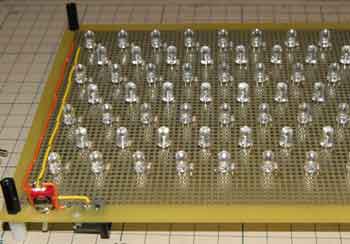

100×150mmの感光基板の露光に使えるようにするため、120×170mmのスペースを照射できるようにLEDを配置することにする。

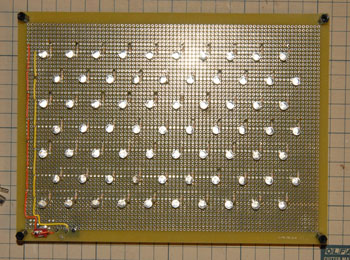

照射効率を考えるに、各LEDを正三角形の頂点をなすように並べるのが良い。使うLEDの数は10列×7行で70個とした。当該のLEDは秋月電子で10個250円なので、70個で1750円(2013年4月現在)。

データシートによればこのLEDは一つ当たり20mAを消費するので、70個の総消費電流は1400mA(1.4A)。手持ちのACアダプタに5V2Aのタイプがあったのでそれを使う。供給電圧は5Vと低いので、電流制限用の抵抗はLEDごとに用意する。

電源が5VでVFが3.4V、そこに20mAを流すので(5−3.4)/0.02=80。ということで82Ωの抵抗を70個用意。1/8wタイプの小さなやつで十分。

あとはLEDを並べるためのユニバーサル基板。基板は秋月電子の両面スルーホール210×155(650円)を購入。

他に電源スイッチとACアダプタとつなぐための電源コネクタを用意。総予算は2500円程度となった。

1万円を越えるサンハヤトの「ちびライト」は論外だが、電球型紫外線ランプの市場価格が2600円前後なので、これならちょいちょいとやってみようと思えるがどうだろうか。

◎回路図と実体配線図

回路図っていうほどのことでもないので掲載しないが、+電源から抵抗を介してダイオードのアノードにいれ、カソードをGNDに返す。これを1セットとし、70セットを電源に対して並列につなぐ。直列につないでも良いが、むろん点灯しない。抵抗を省いても5Vの電源電圧を使っている限りにおいて、ぎりぎり壊れたりはしないが明るさにばらつきが出る(と思われる)。各LEDの明るさの差異は、感光基板が相手である限り問題はないはずだが、ルールは守りたい。一方、電源電圧を上げ、電源制限抵抗一つで直列につないだ複数のLEDを点灯させるというのはありだろう。その場合、電源電圧にご注意あれ。10個のLEDで最低34Vが必要。最後になるが、LEDを目視して明るさを調節/確認するという愚は犯さないように。相手は紫外線なのである。目を痛めてから後悔しても遅い。

あと、PICによるダイナミック点灯という工作好きには魅力的な選択肢があるが、消費電流を抑えられる効果はあるので意味が全くないとはいわないが、感光基板が相手なので残像効果は期待できず、結果露光時間が長くなるので当初の目的を達成するには不適である。

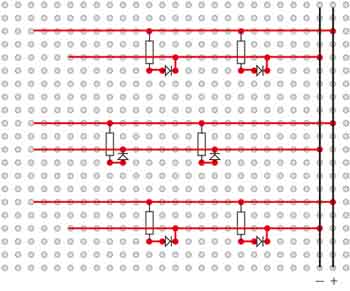

実態配線図を掲載する。LEDを配置する間隔の参考になるかも?

赤線は裏側の配線で部品のリード線を使うと簡単。赤丸がはんだポイント。これを10列7行になるようにひたすら繰り返す。

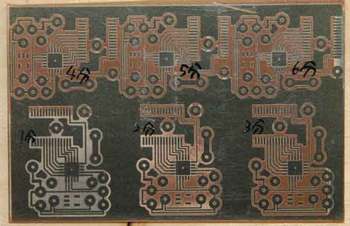

基板は両面のスルーホール基板を使った方が何かと便利。感光基板用にプリントパターンを用意しようかと思ったが、本末転倒と気付いたのでやめる。LEDは裏側からはんだ処理すると思うが、抵抗は表側からはんだ処理したほうが作業効率が高まる。また、LEDは二本足の両方を一気にはんだ付けするのではなく、全てのLEDの片足だけを先にはんだ付けし、全てのLEDの向きが揃うように調整してから残りの足をはんだ付けするときれいに並んで見栄えも良い。さらに言えば、LEDは基板から5-6mmほど浮かせてはんだ付けすると完成後の微調整も可能。最初から片足だけはんだ付けして残りはフリーにするという荒技もありか。

注意:LEDからは紫外線が出ている。直視すると目を痛める。点灯しないからといってレンズをのぞき込まないこと。何かのはずみで接触不良が解消されると大変。

◎使い方

LEDの照射角は30度と狭い。そのため下駄を履かすなどして光源から感光基板との距離を5cm程度確保したい。

本機の場合、露光に必要な時間は4分もあれば十分。

光源から感光基板までの距離を5cmにして、OHPフィルムにプリントパターンを印刷したものを2枚重ねした場合の実例を掲載する。

これは1分間隔で6分露光した感光基板。わかりにくいが、この感光基板は、上下に二分割、水平方向に左中右と三分割し、都合6分割してある。

画像の下側、左下が1分露光、中央下が2分露光、右下が3分露光、

画像の上側、左上が4分露光、中央上が5分露光、右上が6分露光である。

現像条件は水温20度の現像液で約1分30秒〜2分。感光基板は製造後3ヶ月のものを使用。個人的なことで恐縮だが、低温でゆっくりと現像している。

左下の1分露光のものは明らかに露光不足。そして2分露光は微妙だが、3分露光以上は大差がなさそうである。4分露光というのはこうした結果から導いた数値である。ちなみに各ICのフットプリントは0.6mmピッチと0.5mmピッチ。線幅は一番狭いもので0.25mmである。

◎テスト露光でわかったこと

・露光不足は致命的

・露光過剰は許される

OHPフィルムで作るプリントパターンをキチンと作って二重にして使い、露光時間は長めにしておけば間違いなしと思われる。

◎おわりに

LEDとはいえ紫外線なので直視しないこと。

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 102 感光基板用紫外線ランプ

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://something.under.jp/picnic/mt-tb.cgi/40

非常に良いヒントですね。

フラットスキャナの中身を捨てて4分タイマーモジュールと本機を組み込んだら本格的な露光機になりそうです。